こんにちは!ダイバーラウンジです。

ここ最近、ダイビング関連のメジャーなメディアで、ダイビングの事故に関する記事がアップされていました。

潜水事故はなぜ起きたか 〜2020年事故データを読み解く〜:DIVER ONLINE

2020年の潜水事故の傾向と考察 ~潜水救急ネットワーク沖縄 潜水事故集計より~:オーシャナ

ダイビングの事故、ゼロであることが当然理想ではあるのですが、残念ながら発生してしまっていることは事実です。その実情に関して上記の記事でまとめられていました。

この記事では、上記の記事群を読みながら

- ダイビングの事故はこれまでどの程度起きてるのか?

- それはどのくらいの確率で発生しているのか?

- どういった要因で発生しているのか?

- 事故に遭わないように(特にゲスト側として)どの点に気を付ければいいのか?

といった点を検証できればと思います。

この記事の目次

注意点

色々と書く前に1個注意点です。

前述のDIVERやオーシャナの記事をもとに数字をまとめていますが、現時点では2020年とそれ以前の年の事故数の元データが異なることを留意しておいてください。

2019年までは海上保安庁が、2020年に関しては国際潜水教育科学研究所がまとめているデータになります。

データのまとめ方から考えて死亡・行方不明者の数の推移はほぼ相違ない結果になっていると推測されますが、全体的な事故者の総数、並びにそこから導き出される死亡率に関しては、2020年の事故状況に関する海上保安庁のデータが出た上で改めて比較すべきだと考えています。

※海上保安庁のデータが出次第、ここに掲載している数字も随時更新する予定です。

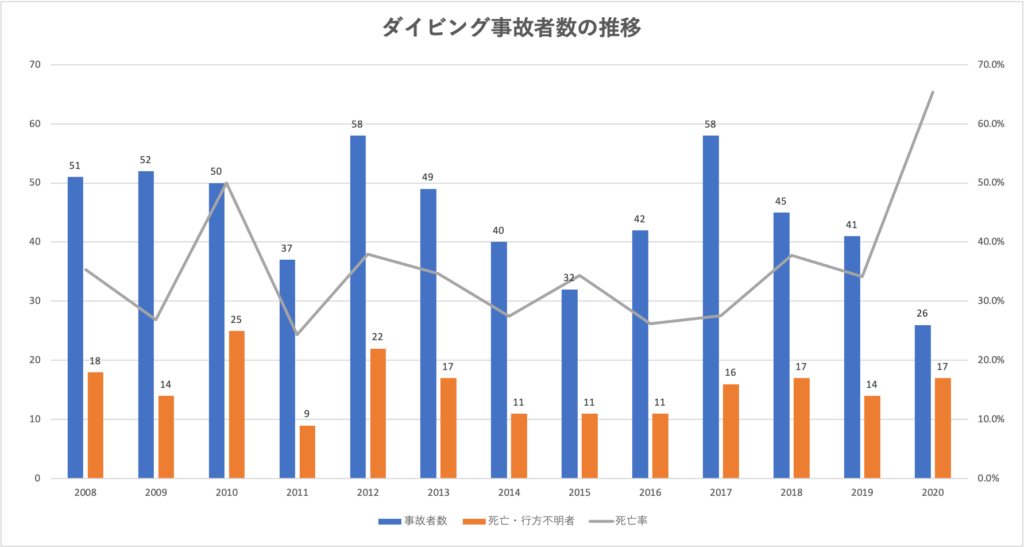

2008年〜2020年のダイビング事故者数の推移

まずは、これまでまとめられている、ここ10年ほどのダイビング事故者数の推移です。

上記は2008年から2020年までのダイビング事故者数の推移をグラフ化したものです。2008〜2019年は海上保安庁の海の安全情報ページより、2020年はDIVERの記事より数値を引用しています。

青い棒グラフが事故者の総数、オレンジの棒グラフがそのうち死亡・行方不明者の数、折れ線グラフは死亡率になります。

数字が見えづらいので、表でも記載しておきます。

| 年度 | 事故者数 | 死亡・行方不明者 | 死亡率 |

| 2008 | 51 | 18 | 35.3% |

| 2009 | 52 | 14 | 26.9% |

| 2010 | 50 | 25 | 50.0% |

| 2011 | 37 | 9 | 24.3% |

| 2012 | 58 | 22 | 37.9% |

| 2013 | 49 | 17 | 34.7% |

| 2014 | 40 | 11 | 27.5% |

| 2015 | 32 | 11 | 34.4% |

| 2016 | 42 | 11 | 26.2% |

| 2017 | 58 | 16 | 27.6% |

| 2018 | 45 | 17 | 37.8% |

| 2019 | 41 | 14 | 34.1% |

| 2020 | 26 | 17 | 65.4% |

2019年までの推移で見ると、誤差のある年はあるものの、平均して45件前後のダイビング事故が発生しており、死亡率は平均3割程度で推移しています。

2020年に関しては死亡率が著しく高くなっていますが、前述の注意点で記載した通り、現時点では2020年だけ国際潜水教育化学研究所が出している母数になっているので、ここは改めて海上保安庁のデータがまとまってから改めて比較・検証すべきだと考えています。

ダイビング事故の発生率について。高いのか、低いのか。

ダイビング事故に遭われた人数についてまとめてみましたが、個人的に気になるのは

ダイビングで事故に遭う確率が高いのか、低いのか。

という点です。

要は、1年間全国で行われたダイビングの参加人数に対して、このダイビング事故者数がどれだけの比率になってくるのか、という点です。

ですがその母数にあたる「ダイビングの参加人数」って、どこにもまとめられてないんですよね・・・・・

知っているデータで唯一ざっくりした母数として使えそうかなと思ったのは、「レジャー白書」の数値。

ここでは各スポーツ・アクティビティの参加人口が独自の調査方法で計測されております。

ちょうどこの記事で2016〜2019年までの参加人口をまとめていたので、使ってみようと思います。正確な数値とは言い切れませんが、比較用には使えそうです。

えっと、参加人口は・・・・

| 年 | 参加人口 |

| 2016 | 140万 |

| 2017 | 120万 |

| 2018 | 80万 |

| 2019 | 100万 |

ってなってます。

これを使って発生率を割り出すと・・・・

| 年 | 参加人口 | 事故者数 | 発生率 |

| 2016 | 140万 | 42 | 0.003% |

| 2017 | 120万 | 58 | 0.0048% |

| 2018 | 80万 | 45 | 0.0056% |

| 2019 | 100万 | 41 | 0.0041% |

ってなりました。

直近2019年のダイビング事故発生率は、0.0041%。

えっとつまり・・・約2.5万人に1人、という計算になりますね。

その前の年も、似た感じの数値で推移しているように見えます。

これが果たして高いのか?低いのか?試しに交通事故に遭う確率と比較してみますか。

警察庁のデータによれば、2019年の交通事故の死傷者数は464,990人だったそうです。

交通事故はどこでも遭う可能性があることを踏まえて日本人口全体を母数とし、シンプルに1億人と見積もった場合、事故に遭う確率は約0.5%となります。

つまり約200人に1人という計算になります。

てことは・・・単純計算すると、ダイビングに遭う確率は交通事故に遭う確率より125倍でレアということになります。

ただでさえ交通事故自体も一生に1回か2回遭うか分からないと言われてる中でその更に125倍・・・って考えると、遭遇する確率はかなり低いと言えます。少なくとも、ダイビングに行く度にビクビクしなければいけない様な事柄ではありません。

当然ですが母数に使用している数値が正確とは言い切れないので、誤差がある数値だと思いますし、「な〜〜んだ、リスク低いじゃん!」と言って完全に油断してしまうのはもってのほかです。

ですが、しっかりした準備と気をつけるべきところを気を付けていれば、数字的に見れば怖がるほどのリスクはダイビングには無いと言えるのではないでしょうか。

何が理由でダイビング事故が発生しているのか

では具体的に、何が起き、何が原因でダイビング事故が発生したのか、ということについてです。

まず2020年に発生した26件の事故の内容については、DIVERの記事でまとめられています。

更に言えば、2019年までの一定期間の事故内容をまとめた場所として、NPO法人Project Safe Diveのウェブサイトがあります。

このサイトの海の安全事故情報ファイルというページ内に、確認する限り2017〜2019年のスキューバダイビング・スキンダイビングの事故情報が、一部検証事項付きで掲載されています。

この辺りで掲載されいてるケースをざーーーーっと眺めてますと、色んな事例があるものの、下記のキーワードが気になりました。

- 潜水中の急激な体調の変化、意識喪失

- 途中でガイドからはぐれる、ロストする

- 器材トラブルによるパニック(マスク、レギュレータ、タンクのバルブなど)

- エア切れ

- 上記いずれかの事象を起因とする急浮上、減圧症

逆に言えばこれらの事項への対策、心構えが出来ていれば、数字的にリスクが低そうなダイビングの安全性を極限まで上げられるのではないでしょうか?

ダイビング事故に遭わないための対策・心構え

ここからは個人的な所感も多分に含みますが、ダイビング事故の要因になり得る可能性の高い上記キーワードへの対策・心構えについて書いていきます。

事前・直前の体調管理をしっかり。そして、無理をしない

事故のケースを見ていると、潜ってる間に突然体調不良になったり、潜り終わった後に意識を失ったり、というパターンが散見されます。特にそう言ったケースは年齢層が高めであることも特徴的でした。

予約して準備してもらった手前、当日体調が悪いからと言ってキャンセルとか言い出しにくいのは分からなくもありません。

ただ上記の記事でも書いた通り、体調が万全かどうかを常にチェックしておくこと、万全ではない時に無理してダイビングをしようとしないことは鉄則です。

ダイビングではあらかじめ

- 安全上、はじめからダイビングが許可されない可能性の高いケース

- 医師の許可・診断書が必要なケース

といったものが指導団体によって定められており、これに該当する健康状態・病歴がないかを確認する、割とリストの長い質問表が用意されております。

これにしっかり回答できるよう、日常から自身の体調を管理できているだけで、思わぬ体調の急変をいくらかの割合で防げるはずです。

あとは前日に飲みすぎたり寝不足になったりして、わざわざ体調不良を起こしかねない行動をしないこと。

前日に徹夜飲みなどすればフルコースでアウトです。

更に言えば潜ってる間に「なんか体調おかしいかも」ってなったら、迷わず周りのダイバーやガイドに伝えることも事故の予防策になります。

最近ですが「体調が悪い」ということを伝える新しいハンドシグナルが登場しています。

それ以外にも元々ある「問題あり」や「寒い」などのハンドシグナルもあるので、何か問題があった時に周りに伝える方法はたくさんあります。問題あるなと思ったら、安全第一で、ためらわず、周囲に伝える心構えでいきましょう。

そしてもう1つ重要な点は、自分の体力を過信しないこと。

事故のケースの中には、70代のダイバーの方が3本のボートダイビングをこなした後に意識を失うケースもありました。

ダイビングって、やはり思った以上に体力を使うアクティビティです。2本終わった後、或いは1本終わった後に「ちょっと疲れたな」と思った場合は、決して無理せず、切り上げましょう。

周りのダイバーの位置を常に把握する。ロストした時どうするかを踏まえておく

事故のケースの中では流れの強いドリフトポイントで行方不明になったり、体験ダイビングやライセンス講習の合間にはぐれてしまう、などのケースも確認できました。

ダイビングはバディ制が基本になりますよね。つまり、1人以上の人と必ずグループになって潜るのが基本の、かつ事故のリスクを下げるための形になります。

なので、その時のスタイルにもよりますが、ダイビング中は常に他のダイバー、特にガイドさんの位置を把握しておくことは大切です。

意外に小さい生き物を撮影するマクロダイビングをやってたりすると、カメラの画面に夢中になりすぎてめちゃくちゃ視界が狭まってたりするんですよね。それで気が付くと周りから遅れちゃったりとかしないように、周囲の様子は常に気を配っておくようにしておきましょう。

そして、万が一周囲とはぐれて「あ、俺ロストしたな」となった場合。

ロストが発生する可能性はゼロではないので、起こった時に備えてガイドさんや周りのダイバーと事前に手順を取り決めておくことが大切です。

この手順に関しては、潜る前のブリーフィングでほぼ必ず話が出ます。そして大体の場合、対処法は

1分間その場で待ってみて、誰も来なかったらその場で浮上する

となっています。鉄板。

大事なのは、このお作法を焦らず、落ち着いて行うことです。

ロストして周りに誰もいなくなると当然不安な気持ちで襲われてしまいますが、それですぐ何か異常が発生するわけではないので、慌てたりパニックになる必要はありません。平常心のまま、水面に浮上していきましょう。

器材トラブルを防ぐために

事故の中には器材に関連したトラブルに端を発したものも見受けられます。具体的には

- マスクが水没してしまった

- 何かしらの要因でレギュレータが口から外れた

- タンクのバルブが開いてなかった

といったケースです。

ちょっとそれぞれ見ていきましょう。

マスクトラブルによるパニックを防ごう

マスクが水没したりして視界を奪われると、確かに焦ってしまいそうですよね・・・

こうした状況に備えるためには、下記の対策が必要だと考えています。

- 常に良い状態でマスクを装着できるように脱着の調整をする

- いつでもスムーズにマスククリア出来るようにしておく

どちらも大事なのですが、特に2点目のマスククリアは、いざ久しぶりにやろうとすると緊張しちゃったり手順を間違えたりして慌ててしまい、逆効果になる可能性も高いです。そうならないよう、普段からマスククリアの手順は頭の中でしっかり復習出来ておいた方がベターですね!

レギュレータが口から外れてしまう!?

レギュレータはダイビングをする上でダイバーの生命線とも言える最も重要な器材になりますが、これが何かしらの要因で口から外れてしまい、息が吸えなくなってパニックを起こしてしまう、というケースもあるようです。

口から外れてしまう要因、調べたり聞いている限り2つ存在します。

- 他のダイバーのフィンで蹴られるなどして水中で外れてしまう

- 水面に浮上した後に終わりと思って口から外してしまう

この2パターン。

前者のケース、僕も実際に経験したことがあります。ですが「まぁ口元に戻せば良いし」と思えていればあまり慌てることはありません(実際僕も何でかものすごく冷静だったのを覚えています)。そう思えるように、レギュレータリカバリー、レギュレータクリアといったスキルはいつでもスムーズに出来ている必要があります。

後者に関しては・・・もうこれに関しては、ビーチorボートに上がりきってるなど、完全に安全という状況になるまでレギュを外さない、を鉄則にした方が良いと思います。そうでなくても、せめてシュノーケルに切り替えるとか。

ボートに上がる際のハシゴを登ってる途中に波に煽られて呼吸に慌てる・・・というケースも実際にあるようですので、水面に上がったからと安心せず、本当の本当に安全の場所にたどり着くまでレギュを外さない方が確実です。

防ぐべし。タンクバルブ未開放

あってはならない、なのに何でかありがちな、タンクバルブの未開放。

器材をセッティングする際に一度バルブを開けて正常に動くかを確認し、一旦閉めておく。で、いざ潜ろうという時に器材を背負って・・・あぁ、開いてないわ・・・と気付く。みたいなパターンですね。

潜降してからタンクが開いてなかったことが発覚したら大慌てしてしまうので、基本的には器材をセッティングする時、遅くとも水面で気付けるとその後対応策がいくらか取りやすいです。

気付くために出来ることはこんなところ。

- そもそも器材を背負う時にタンクバルブをチェックする

- バディチェックを通してタンクバルブをチェックする

- エントリー前にレギュを咥えて2、3回呼吸する

これですが、特に3つ目が最終ラインですね。実際に呼吸してみて、ゲージの針が異常な動きを見せたらタンクバルブがおかしいということになります。ゼロになったり著しく揺れ動いたり。そうしたらタンクバルブが開いてないか、中途半端にしか開いてない可能性が高いということになります。実践していきましょう!!

ダイビング中のエア切れを防ぐために

事故のケースの中には、ダイビング中、もっと言えば終盤の安全停止中のエア切れが起因となっているものもあります。

これも意外にカメラ撮影に夢中になってたり動きまくってるうちに残圧がめちゃくちゃ減っていた!ということがあり得るんでしょうね・・・

ただこのエア切れを防ぐ方法自体は、そんなに難しくない気がしています。

事前にガイドさんに残圧を正直に申告する。これに尽きる。

ブリーフィングでよく

「残圧が100になったら教えてください」

「残圧が70になったら教えてください」

ってガイドさんに言われますよね?

これはガイドさんがその後の行動(どのタイミングで安全停止するために帰るか、など)の計画を立てるのに重要な情報です。

基本的にガイドさんは個々のタイミングでそれぞれのダイバーさんの残圧をチェックしてくださいますが、そのタイミング外で上記残圧になった際は、ガイドさんを掴まえてでも残圧を申告するようにしましょう。

決して「邪魔すると申し訳ないし、そんなすぐ慌てることでもないから・・・」とは思わないように。遠慮するところではありません。終盤で残圧ゼロになってしまうより絶対親切です。

急浮上は何も良いことが起きない

上記いずれかの要因でトラブルになった時、パニックになり、少しでも安全な場所を求めて水面に急浮上してしまうパターン、よくあるようです。

急浮上は減圧症の大きな要因の1つです。何も良いことが起こりません。

とにかく何が起きようが、どんなに不安になろうが、急浮上は絶対ダメという鉄則を頭に必ず入れておく必要があります。

水中におけるトラブルは、水中で解決できる可能性が高く、また体調などに急な異常をきたす可能性は低い場合が多いです。

なのでパニックにならず、周囲の助けを借りながら、その場に起こったトラブルやそこから来る不安を乗り越えていくようにしましょう。

まとめ

今回のこのダイビングの事故に関する記事の内容についてまとめます。

- ダイビング事故は年平均45件、死亡率平均3割程度で推移している

- ビビったり不安になるほど事故の確率は高くない。むしろすごく低い

- より安全なダイビングを行うための対策・心構え一覧

- 普段から&直前の体調管理をしっかりする

- 無理をしない。自分の体力を過信しない

- ロストに向けた対策を事前に打っておく

- マスククリア、レギュレータリカバリーなどのスキルを復習しておく

- タンクバルブの未開放を無くすようチェックする

- 残圧は定期的にガイドさんに申告する

- 急浮上は絶対ダメ、慌てない

これまで起こってきたダイビングの事故の中で気になったキーワードをピックアップし、上記のような対策・心構えについて書いてきましたが、これですべてOKとは、当然ですが言い切れません。

安全に関することなので、ここまですればもう大丈夫!というのが無いのは当然ですよね。常に学習したり、確認する必要があると考えています。

ただ、少なくとも上記対策を打ち、ガイドさんとしっかりコミュニケーションを取りながら取り組んでいけば、確実にリスクが低く安全で、より楽しいダイビングを楽しめることは間違いありません。そしてこれは決して難しいことでもない。

ダイビング事故を着実にゼロにしていくためにも、僕たちゲスト側が気を付けられることを踏まえ、より楽しいダイビングを目指していきましょう♪